はなぶさブログ

診療・治療

栄養のキホン?! 消化・吸収・代謝について(amebaブログまとめ)

2022/7/15(金)

前回までの記事で栄養の基本である五大栄養素についてお話をしてきました![]()

これら栄養素は私たちの身体の中でどのように変化していくのでしょうか![]()

![]()

それを知っていくために消化・吸収・代謝の順にお話していきたいと思います![]()

まず【消化】についてのお話をさせていただきます![]()

「消化」って?

私たちが食べることが出来る多くの食物は、そのままでは体内で利用できない形で摂取されるので、分解させ消化管の粘膜を通過しやすい状態に変化させる必要があります![]()

![]()

この過程を【消化】といいます![]()

この消化には【物理的消化】と【化学的消化】と【生物学的消化】があります![]()

【物理的消化】は食物を咀嚼したり、胃の中で食べ物と胃液を攪拌したりという作業が当てはまります![]()

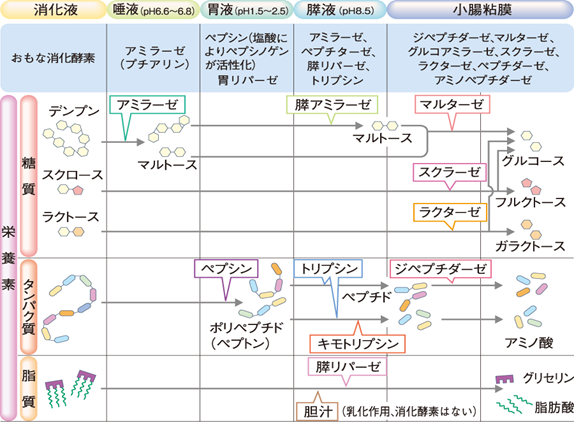

【化学的消化】は消化酵素などによって小さな分子に分解することをいいます![]()

【生物学的消化】は腸内細菌によって消化分解することをいいます![]()

https://www.kango-roo.com/

普段何気なくしている食事ですが、身体の中では上図のように複雑な過程を経て、食物を分解して私たちは利用していたのですね![]()

「吸収」って?

次にこの分解した栄養素をどのように吸収しているかをお話していきます![]()

【吸収】とは消化によって分解された栄養素が血液やリンパ液に運ばれて体内に取り込まれることを指し、そのほとんどが小腸で行われています![]()

小腸は6~7mほどある臓器で、胃から続く最初の約20~30cmが十二指腸、その先の約2/5が空腸、残りが回腸と呼ばれ、3つで構成されています![]()

空腸・回腸の内壁は絨毛に覆われており、その表面はさらに微絨毛が生えており、その表面には各栄養素を最小サイズに分解して吸収する酵素が並んでいます![]()

これは終末消化酵素といいます![]()

そして吸収された栄養素は絨毛内部にある血管やリンパ管に入り、体内に取り込まれていきます![]()

図 https://www.kango-roo.com/sn/k/view/1654 より

ちなみに、大腸ではおもに水分の吸収を行っています![]()

![]()

小腸で吸収された後の残りが大腸へ行き、そこで水分や電解質が吸収され便が形成されます![]()

![]()

何気なく摂っている食事ですが、身体の中で様々な工程を経て必要な栄養素が吸収されていたのですね![]()

![]()

「代謝」ってなんだろう?

次はこの吸収した栄養素がどのように代謝されているのかをお話していきます![]()

![]()

「若いときは代謝が良い」

「代謝がいいと痩せる!」

など聞いたことがありませんか![]()

代謝というのは本来、食事をすることで必要な栄養素が体内に取り込まれ、一連の化学反応を起こすことで、栄養素をエネルギーとして使用したり、身体をつくったりして生命を維持させることを言います![]()

![]()

その力は年齢を重ねるごとに下がっていってしまいます![]()

![]()

私たちが食事で得た栄養素がどのように代謝され、利用されているのか簡潔にお伝えしていこうと思います![]()

代謝には糖質の代謝、脂質の代謝、たんぱく質の代謝、ビタミンの代謝、ミネラルの代謝があります![]()

![]()

糖質・脂質・たんぱく質について順にご説明させていただきたいと思います![]()

![]()

ビタミンとミネラルについてはどのような栄養素なのかお伝えしてからご説明していきますね![]()

![]()

「糖質の代謝」

以前お話した炭水化物について覚えていますか![]()

栄養のキホン!? 「炭水化物」 糖質はなぜ太るの

炭水化物とは、ヒトの消化酵素で消化される【糖質】と消化されない【食物繊維】を合わせたものをいいます![]()

![]()

糖質は穀類、イモ類などにでんぷんという形で含まれおり、私たちはそのでんぷんを身体の中でブドウ糖にまで分解してエネルギーとして利用しています![]()

このブドウ糖が身体の中でどのようにしてエネルギー(ATP)に変わっていくのかを図でご覧頂こうと思います![]()

![]()

(今回は糖質の代謝についてのお話ですので、食物繊維についてはまた今後お話していきますね![]() )

)

このように様々な酵素の働きによってブドウ糖はどんどん形を変えていき、最終的には水とエネルギー源になっていきます![]()

ただ単純にエネルギーになっているわけではないのです![]()

![]()

驚きですよね![]()

「炭水化物(糖質)の摂りすぎは太る原因!?」

「糖質は太る」、「糖質制限ダイエット」など聞かれたことはありませんか![]()

なぜこんなにも糖質は太ると言われているのかをご説明していきたいと思います![]()

前回、図でご覧いただきましたが、

糖質は食道を通って胃で消化された炭水化物が小腸で分解されてブドウ糖になり、代謝を経てエネルギーと水に変わります![]()

この小腸で分解されたブドウ糖は肝臓へ送られ、一部のブドウ糖は肝臓にグリコーゲンとして蓄えられます![]()

また、一部は肝臓を素通りして血液中に入り、血糖といわれるものになり組織のエネルギー源となったり、筋肉にグリコーゲンとして蓄えられます![]()

この肝臓での貯蔵を上回る余分なブドウ糖は中性脂肪に変化し、内臓脂肪や皮下脂肪として蓄えられます![]()

そのため糖質を摂りすぎてしまうと太りやすくなると言われています![]()

![]()

しかしながら、エネルギーを産生してくれる役割もあるので制限のしすぎは禁物です![]()

適正量を守っていきたいですね![]()

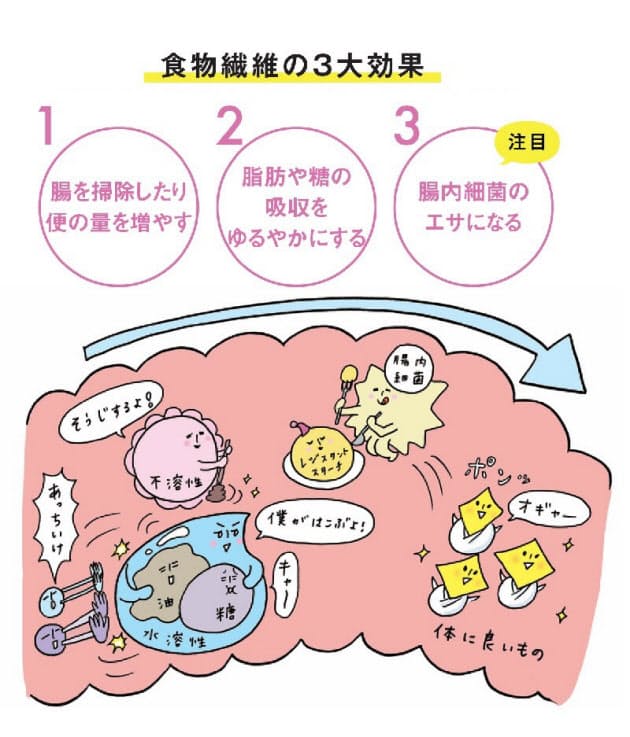

食物繊維に栄養はない!?

食物繊維は以前は、「単なる食べ物のカス」として評価されませんでしたが、今は腸内細菌による分解・発酵を経て、少しですがエネルギー源になるため注目されています![]()

![]()

また、小腸で消化・吸収されずに、大腸まで達する食品成分で、便秘の予防をはじめとする整腸効果だけでなく、血糖値上昇の抑制、血液中のコレステロール濃度の低下など、多くの機能がわかってきています![]()

![]()

食物繊維は代謝とは違う作用で身体を整えてくれるということがわかりますね![]()

しかし、食品から摂取する分は過剰になることはありませんが、サプリメントなどで単一の食物繊維を大量に摂取すると、下痢を起こしたり、鉄やカルシウム、亜鉛などの吸収を妨げミネラル不足を招く心配があるため、多種類のサプリメントを内服されている方は成分を確認し、わからなければ医師や薬剤師、管理栄養士に相談してみてください![]()

脂質の代謝~脂質は体の中でどのように使われるの?

脂肪は肝臓で再合成され、脂肪組織に送られて貯蔵エネルギーになるほか、細胞膜などの材料にもなります![]()

![]()

この工程が身体の中でどのように起こっているのか図で表したいと思います![]()

私たちが摂取した脂質のうち、リン脂質とコレステロールはそのまま小腸に吸収され、

中性脂肪は十二指腸から出る胆汁によって乳化された後に

膵液の消化酵素(リパーゼ)によって脂肪酸とグリセロールに分解され、小腸より吸収されます![]()

そして最終は肝臓へ運ばれエネルギーや水を産生し細胞膜やステロイド、ホルモンの材料にもなります![]()

![]()

しかし、脂質を摂りすぎてしまうと中性脂肪は肝臓や脂肪組織、皮下、血中に蓄えられて、その多くは皮下脂肪になってしまいます![]()

![]()

こうなると、動脈硬化や肥満など生活習慣病のリスクも高まりますし、妊活にとってもよくありません![]()

糖質と同じく適正量を守っていきたいですね![]()

次回はタンパク質の代謝についてお話ししたいと思います![]()

(文責:[管理栄養士] 植田 歩唯・土井 麻莉子 [理事長] 塩谷 雅英)

以前の記事もご参照ください。

栄養のキホン!? これまでの記事